◎卒業研究テーマ方程式

「触覚や視覚で伝わる物へのイメージ」を目的として、「仕掛け本」の方法で「立体絵本」を制作する。

◎前々回の授業にて先生から頂いたアドバイスにて、

「素材から伝わる物へのイメージの研究」+「仕掛け本の研究」

↓

「どのように立体絵本へとつなげるか?」を考えようという事だったので、立体絵本を制作として選んだ理由を改めて自分に問い直しました。

立体絵本を選んだ理由は、(1)二次元と三次元の両方を味わう事ができることと、(2)展示される状態になった時にお客さんに直接触れてもらえる表現をしたいと思ったからです。

(1)一冊の書物が普遍的であった場合、紙1枚の平面な世界を表現しています。立体絵本は一見、そうした一冊の書物でありながら「仕掛け」によって、立体的に表現することが可能です。こうした立体絵本の要素は、視覚と触覚の両方に訴えることができる物であると考えました。なにより素材感を表現する際、無理矢理ではなく違和感のない表現なのではと思います。

(2)目的として掲げた「触覚や視覚で伝わる物へのイメージ」は多彩で、お客さんには実際に展示の場で体感してもらえるようにしたいという意図があります。一つの美術作品として展示にも耐えうるものであり、かつ作品と参加できる(触れ合える)物として実現させてくれるのが立体絵本だと考えました。

<制作案1>

二次元で世の中に存在している物を、3次元として表現する。

例えばパソコン、テレビ、携帯電話、スマートフォン、音楽プレイヤー等、二次元で見ている物が実際に三次元として存在していたらどうなるか?というものを想像して質感を用いて表現し立体化させる。

参考)梅沢和木「windows zero」

パソコンの「中身」を立体的に表現したもの

<制作案2>

既存、又はオリジナルの物語を元に、その登場する物を連想させる質感の物でもって表現する。

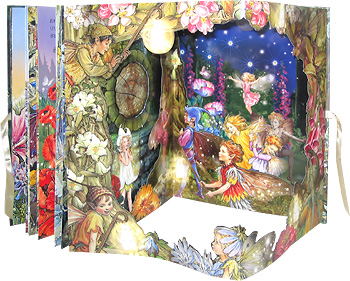

参考)シシリー・メアリー・パーカー『フラワー・フェアリーズ』

<制作案3>

植物や生物の図録を立体絵本として表現。上記と表現は同じ。

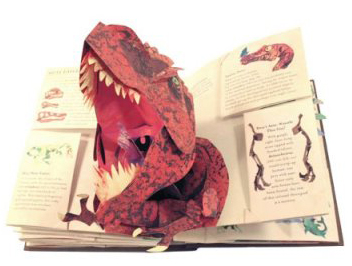

参考)ロバート・サブダ『太鼓の世界 恐竜時代』

<制作案4>

一つの統一した形を元に、ページによって様々な色や素材を派生的に立体表現する。色や素材が変わることで統一した形への印象の変化を辿る。イメージの転換を感じる作品。

参考)David A. Carter 『600 Black Spots』

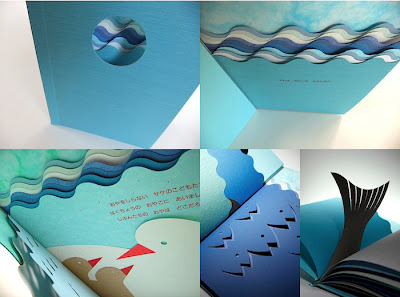

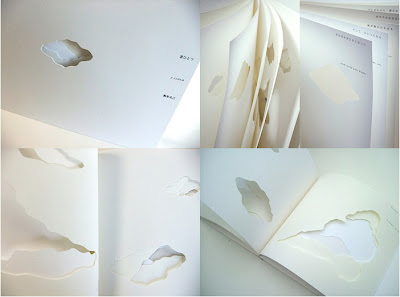

※他にも、駒形克己さんの作品が、文字をあまり含めず形や色を尊重して作っている表現方法が制作案のヒントになるかなと思いました。

『BLUE TO BLUE』は、実際に1ページずつ紙の種類を変えている作品で、やりたいことと近いかなと。

『雲ひとつ』も、雲の形に切り抜かれたページが複数重なることでみえる形の変化を表現しています。

[0回]

[0回]